Assainissement

Dans le cas de l’assainissement collectif, les eaux usées sont collectées par le réseau public d’assainissement puis transportées vers la « station de traitement des eaux usées » chargée de traiter l’eau et de la rejeter au Dadou, et d’éliminer conformément à la réglementation les déchets résultant des traitements réalisés (boues). Les technologies de traitement employées sont variables en fonction de la population raccordée, de la nature des effluents à traiter et de la sensibilité du milieu récepteur.

Les eaux usées

- Les eaux usées domestiques : proviennent des différents usages domestiques de l’eau. On en distingue deux grandes catégories :

-les eaux ménagères qui proviennent des salles de bain et des cuisines. Ces eaux sont généralement chargées en détergents, graisses, solvants et débris organiques…

-les eaux « vannes » qui proviennent des rejets des toilettes et qui sont chargées de diverses matières organiques azotées et de germes fécaux.

- Les eaux usées industrielles : sont généralement très différentes des eaux usées domestiques (qualité et quantité). En effet, leurs caractéristiques varient significativement d’une industrie à l’autre et en plus des matières organiques et des composés azotés ou phosphorés, elles peuvent également contenir des produits toxiques, des micropolluants minéraux et/ou organiques.

- Les eaux pluviales : peuvent être à l’origine de pollutions importantes des cours d’eau, notamment pendant les périodes orageuses. L’eau de pluie se charge d’impuretés au contact de l’air (fumées industrielles), puis, en ruisselant, des résidus déposés sur les toits et les chaussées des villes (huiles de vidange, hydrocarbures, résidus de pneus, métaux, …). En outre, lorsque le réseau d’assainissement est dit « unitaire », les eaux pluviales sont mêlées aux usées domestiques et non-domestiques. En cas de fortes précipitations, la capacité hydraulique du réseau d’assainissement peut être dépassée et /ou les contraintes de préservation des installations de traitement peuvent occasionner un déversement sans traitement des eaux dans le milieu naturel.

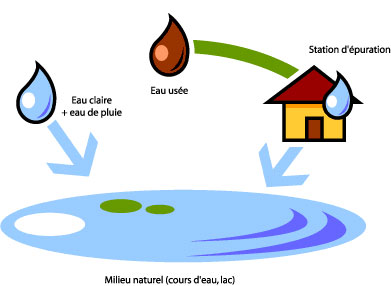

L’ensemble des eaux doivent subir un ou plusieurs traitements avant de retourner dans le milieu naturel. Lorsque les eaux (tout type confondu) sont collectées, transportées et traitées par le service public d’assainissement, on parle d’assainissement collectif. Lorsqu’une habitation n’est pas desservie par le service public, celle-ci doit être dotée d’un système de traitement des eaux usées domestiques disposé sur la parcelle, dans ce cas l’assainissement est dit non collectif.

L’ensemble des eaux doivent subir un ou plusieurs traitements avant de retourner dans le milieu naturel. Lorsque les eaux (tout type confondu) sont collectées, transportées et traitées par le service public d’assainissement, on parle d’assainissement collectif. Lorsqu’une habitation n’est pas desservie par le service public, celle-ci doit être dotée d’un système de traitement des eaux usées domestiques disposé sur la parcelle, dans ce cas l’assainissement est dit non collectif.

1 station d’épuration « industrielle » (4 000 000 m3/an)

1 station d’épuration « industrielle » (4 000 000 m3/an)- 9 postes de relèvement nécessaires au rejet des eaux usées vers le réseau collectif quand il ne peut se faire de manière gravitaire.

- 150 km de réseau par lequel transitent les eaux usées domestiques et industrielles vers la station d’épuration.

Traitement de l’effluent

L’épuration des eaux usées s’effectue en plusieurs étapes :

- Dégrillage

Les déchets véhiculés par les eaux usées sont éliminés dès leur arrivée dans la station grâce au dégrillage mécanique. Les eaux usées passent par deux types de dégrillage : Le dégrillage dit grossier qui épure l’eau avec des grilles espacées calibrées pour retirer les déchets dont le diamètre est supérieur à 1,5 cm (branches, plastiques, etc).

Le dégrillage fin, constitué de grilles encore moins espacées, va éliminer les déchets d’un diamètre supérieur à 1,5 mm.

Ceux-ci sont ensuite envoyés en benne puis envoyés en centre de traitement agréé.

- Dessablage / Dégraissage

Le Dessablage et Dégraissage de l’effluent assurent une protection des ouvrages vis-à-vis de l’abrasion due aux sables ou des gênes provoquées par les matières flottantes.

Les matières retenues lors du prétraitement (refus de dégrillage, sables, graisses) sont mis en bennes et évacués en centre de traitement agréé.

Les eaux usées arrivant à la station peuvent présenter des caractéristiques différentes (effluents industriels, effluents domestiques). Le Bassin Tampon permet une homogénéisation des effluents avant traitement.

Le clarifloculateur permet d’assurer la coagulation floculation des eaux et la sédimentation des particules dans la zone de décantation.

La décantation primaire assure un abattement de la pollution non dissoute.

Les stations d’épuration biologiques fonctionnent sur le même principe que le phénomène naturel d’autoépuration des rivières. La technologie employée permet de fournir aux bactéries des conditions de vie idéales pour leur permettre un développement rapide.

La station utilise un procédé de traitement biologique par boues activées. L’épuration par boues activées consiste à mettre en contact dans le bassin d’aération les eaux usées avec un mélange riche en bactéries (micro-organismes hétérotrophes) pour dégrader la matière organique en suspension ou dissoute (pollution carbonée, azotée et phosphaté).

- Une première étape d’aération avec apport d’air par turbines (File 1) ou diffusion de micro bulles (File 2) de manière à obtenir une teneur en oxygène dissous suffisante pour l’activité biologique permet l’élimination du carbone et la nitrification des composés azotés.

- Une seconde étape d’anoxie (absence d’oxygène) permet de dénitrifier les composés azotés. Cette dégradation est faite par des bactéries spécifiques.

Les stations d’épuration biologiques fonctionnent sur le même principe que le phénomène naturel d’autoépuration des rivières. La technologie employée permet de fournir aux bactéries des conditions de vie idéales pour leur permettre un développement rapide.

La station utilise un procédé de traitement biologique par boues activées. L’épuration par boues activées consiste à mettre en contact dans le bassin d’aération les eaux usées avec un mélange riche en bactéries (micro-organismes hétérotrophes) pour dégrader la matière organique en suspension ou dissoute (pollution carbonée, azotée et phosphaté).

- Une première étape d’aération avec apport d’air par turbines (File 1) ou diffusion de micro bulles (File 2) de manière à obtenir une teneur en oxygène dissous suffisante pour l’activité biologique permet l’élimination du carbone et la nitrification des composés azotés.

- Une seconde étape d’anoxie (absence d’oxygène) permet de dénitrifier les composés azotés. Cette dégradation est faite par des bactéries spécifiques.

- Epaississeur

Le rôle de l’épaississeur est à la fois de concentrer les boues, d’en parfaire l’homogénéisation et d’assurer un tampon vis-à-vis de la déshydratation mécanique.

- Déshydratation

Les boues produites sont ensuite essorées par deux presses à bandes filtrantes.

Cette étape du traitement permet de diminuer le volume des boues et d’augmenter ainsi la siccité finale des boues : ces boues ont alors un aspect pâteux.

Les boues épaissies et déshydratées sont stockées en bennes et évacuées en centre de traitement agréé.

- Désodorisation

La station d’épuration de Graulhet dispose de trois tours de désodorisation permettant ainsi de réduire les nuisances olfactives liés à notre activité. Une filtration par bio-filtres à aspersion consiste en une tour remplie d’écorces de pin sur lesquelles de l’eau est répandue de façon continue ou périodique. Après absorption de la fine couche d’eau, les composants polluants seront décomposés par des micro-organismes qui se trouvent sur le substrat.

La désodorisation des stations d’épuration nécessite l’élimination des composés soufrés réduits tels que le sulfure d’hydrogène, mais aussi l’ammoniac, les sulfures organiques et les mercaptans CH3SH et C2H5SH.

- Laboratoire

Afin de respecter la réglementation Française, Européenne et les consignes fixées par les services compétents, le niveau de qualité de l’eau est contrôlé en continu. Sur les différents types de pollution organique, la station d’épuration traite en moyenne annuelle jusqu’à 92 % de la pollution entrante en fonction des paramètres.

- Déchromation

Parallèlement à la filière de traitement des eaux usées, la station d’épuration dispose d’une unité de déchromation permettant de traiter les bains de tannage usés provenant de l’ensemble des mégisseries de Graulhet. Ce traitement est réalisé par un procédé physico chimique et l’ajout de soude comme agent de précipitation du Chrome.

Les boues produites, riches en Chrome, sont déshydratées mécaniquement par un filtre à plateau et évacuées en Centre de Stockage des Déchets Ultimes.

L’assainissement non collectif (ou autonome)

Les installations d’assainissement non collectif doivent répondre à des exigences réglementaires spécifiques minimales pour leur conception, leur réalisation, leur entretien, la préservation des milieux aquatiques et sur la qualité de l’eau traitée. L’installation comprend : un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué et un dispositif de traitement utilisant les pouvoirs épurateurs du sol. Les communes constatent depuis quelques années une dégradation de la qualité de l’eau des rivières et des biotopes aquatiques. Cette situation est due aux défaillances de l’assainissement individuel qui, dans une moindre mesure, a sa part de responsabilités. Qu’il soit absent, inadapté ou mal entretenu, il est une source de pollution qui se traduit souvent par un engorgement hydraulique des terrains avec des conséquences olfactives, mais aussi par une diminution de la capacité d’auto-épuratrice des rivières du fait de la septicité des effluents rejetés sans traitement. Avec le développement de l’habitat dispersé en milieu rural, les milieux les plus riches du territoire communautaire sont touchés et l’équilibre écologique s’en trouve fragilisé. De nos jours, ces milieux aquatiques ne doivent plus servir d’égout et l’effort en matière d’assainissement et de lutte contre les pollutions doit s’intensifier. Dans cette optique, la loi LEMA du 30 décembre 2006, dite Loi sur l’eau, a créé de nouvelles exigences sanitaires en conférant aux communes de nouvelles responsabilités, notamment l’obligation de contrôler les systèmes d’assainissement autonome.  Tout propriétaire, dont le terrain n’est pas desservi par un réseau d’assainissement collectif, et désireux de mettre en place ou de réhabiliter une installation d’assainissement non collectif, doit informer le Service public d’assainissement non collectif (Spanc) de ses intentions en remplissant un dossier de demande d’installation d’un dispositif d’assainissement autonome (DIDAA). Renseignements : Communauté de Communes Gaillac-Graulhet (assainissementnoncollectif@gaillac-graulhet.fr ) TECOU – BP 80133 – 81604 – GAILLAC CEDEX Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h30 Tel.05 63 83 61 61

Tout propriétaire, dont le terrain n’est pas desservi par un réseau d’assainissement collectif, et désireux de mettre en place ou de réhabiliter une installation d’assainissement non collectif, doit informer le Service public d’assainissement non collectif (Spanc) de ses intentions en remplissant un dossier de demande d’installation d’un dispositif d’assainissement autonome (DIDAA). Renseignements : Communauté de Communes Gaillac-Graulhet (assainissementnoncollectif@gaillac-graulhet.fr ) TECOU – BP 80133 – 81604 – GAILLAC CEDEX Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h30 Tel.05 63 83 61 61